Herr Professor Moch, was hat sich in den letzten Jahren im Spital geändert?

Für das Spital bedeutet die Technologie-Entwicklung eine grosse Herausfor-derung, weil man sowohl Innovationsprozesse verändern muss als auch die Ausbildung der Ärzte und Akademiker.

Was bedeutet das konkret?

Die Innovationsprozesse beinhalten die Anschaffungen von neuen Geräten, das sind zum Teil sehr grosse Investitionen in Informations-Technologien und den Umgang mit Datenbanken. Und in diesem Zusammenhang gibt es eine Veränderung der Spezialisierung von Onkologen und Pathologen, die mit diesen neuen Erkenntnissen umgehen müssen und das unmittelbar in die Patientenbehandlung einfliessen lassen müssen.

Was bedeutet die Entwicklung für Ihre Arbeit?

Früher starrte man als Pathologe acht Stunden am Tag ins Mikroskop und war nicht besonders nahe am Patienten dran. Heute geht es nicht nur um das Mikroskop, sondern es müssen DNA-Analysen in die Diagnose integriert werden, wir nennen sie auch molekulare Analysen. Die Präzisionsmedizin beinhaltet heute, dass der Tumor, obwohl er unter dem Mikroskop genauso aussieht wie ein anderer Tumor, aufgrund der molekularen Analyse ganz unterschiedliche Therapien erhalten kann. Das hat sich in den letzten fünf Jahren dramatisch geändert. Zusammen-gefasst kann ich es auch so ausdrücken: Wir können besser diagnostizieren, wir können besser klassifizieren und wir können bessere Therapievorschläge machen.

Damit sind die Diagnosemöglichkeiten jetzt wesentlich umfangreicher?

Ja, früher war die Primärdiagnose sehr wichtig und dann die Behandlung des Primärtumors. Heute wird zunehmend wichtig, das Gewebe von Metastasen an den Tochtergeschwülsten zu untersuchen, um für dieses Gewebe entsprechende Medikamente zu identifizieren.

Welche Veränderungen ergeben sich dadurch in der Organisation?

Beispielsweise waren die Tumorboards bisher nach Organen organisiert. Jetzt haben wir das molekulare Tumorboard, das nicht mehr nach Organen organisiert ist, sondern nach der Besprechung der genetischen Befunde. Wir besprechen dort alle Fälle, die eine genetische Untersuchung erhalten haben. Das hätte man sich als Pathologe vor sechs oder sieben Jahren noch nicht träumen lassen.

Wer sitzt in diesem Board?

Vertreter der Pathologie, aber auch Onkologen, Bioinformatiker und Molekulargenetiker. Inzwischen haben wir diese molekularen Tumorboards sogar weltweit organisiert. Wir sind gerade verantwortlich für eine weltweite Studie, bei der auf der Grundlage einer genetischen Analyse über 20 Medikamente verschrieben werden können. Wir organisieren bei dieser Studie solche molekularen Tumorboards unter anderem für Brasilien, Südkorea und Australien.

Wie gross sind die Investitionen für die molekulare Diagnostik?

Bisher hat man in Mikroskope und Immunfärbeautomaten investiert, das bewegte sich vielleicht im Bereich von Hunderttausenden alle paar Jahre. Die heutigen Investitionen in diese neuen Geräte und Laboratorien sind Ausgaben im Millionenbereich. Nicht jedes Jahr, aber der Zyklus der Geräte ist extrem kurzfristig. Nach drei Jahren kommen in der Regel jeweils neuere, noch bessere Geräte auf den Markt, die mehr Gene testen können und schneller sind. Es ist schwer, diese Investitionen zu amortisieren. Auch im Tarifsystem sind diese teuren Untersuchungen noch nicht abgebildet. Für mich ist es naheliegend, dass man solche Untersuchungen zentralisieren sollte.

Indem Sie beispielsweise die Proben für andere Schweizer Spitäler untersuchen?

Genau. Denn je mehr Proben man untersuchen kann, desto wirtschaftlicher wird es.

Bestehen heute schon Kooperationen?

Wir arbeiten heute schon mit anderen Pathologien zusammen. Dieser Trend wird sich weiter verstärken. Es bietet sich aus meiner Sicht an, dass die Universitätsspitäler hier eine zentrale Rolle spielen. In Frankreich und Holland beispielsweise gibt es bereits definierte Zentren für die Genom-Untersuchung. Und es sind nicht nur die Geräte wichtig, sondern auch das Fachwissen des Bioinformatikers und des Mikrobiologen. Welchen Rat können Sie Pathologen in kleineren Spitälern geben?

Der erste Schritt wäre sicherlich, dass man die Notwendigkeit der Zusammenarbeit anerkennt. Das könnte man tun, indem man offen auf Spitäler wie unseres zugeht, an Tumorboardsitzungen teilnimmt, die Technologien kennenlernt und damit am Fortschritt partizipiert.

Von welchen Herstellern beziehen Sie Ihre Geräte?

Wir arbeiten je nach Einsatzgebiet und Anforderungen mit verschiedenen Herstellern zusammen, (beispielsweise mit Roche, Thermofischer, Qiagen oder Illu-mina). Wichtig ist für uns, dass die Geräte jeweils mit unterschiedlichen medizinischen Datenbanken funktionieren. Wir aben mehrere solche Plattformen im Einsatz, um für unterschiedliche Fragestellungen gewappnet zu sein. Die einen Geräte sind mehr für Bluttests geeignet, die anderen eher für Gewebetests.

Wie hoch ist der Anteil der Krebspatienten, die eine genetische Untersuchung erhalten?

Das nahm in den letzten Monaten intensiv zu. Die Onkologen merken, dass bei bestimmten Krebsformen doch weitere Medikamente zur Verfügung stehen könnten. Allerdings gibt es da immer die Frage, ob die Krankenkassen das Medikament bezahlen.

Wo spielt bei der molekularen Diagnostik eigentlich weltweit die Musik?

Diese Entwicklung kommt hauptsächlich aus den USA. Dort sind etwa an der Harvard Universität und am Memorial Sloan-Kettering Cancer Center grosse Patientenkollektive genetisch untersucht worden. Interessant sind die Untersuchungen, bei denen man mit der Next-Sequenzing-Methode sehr konsequent viele Patientenpopulationen untersucht und Erfahrungen mit diesen Daten vorliegen. Das Entscheidende ist ja, inwieweit die Daten sich in Therapieempfehlungen übertragen lassen. Für uns bedeutet das, dass wir die Datenbanken auf ihre Qualität hin testen müssen, beispielsweise über Ringversuche.

Welche Datenbanken setzen Sie ein?

Wir nutzen unter anderem die Foundation-One-Methode, weil dort die Verbindung mit der Plattform von Illumina und einer sehr grossen Datenbank über viele Jahre die Zusammenhänge zwischen DNA-Veränderungen und dem Ansprechen von Therapien nachgewiesen hat. Über 200 000 Patientenprofile sind dort hinterlegt.

Was ist in den Datenbanken genau hinterlegt?

Im Prinzip der Zusammenhang zwischen einer bestimmten Genveränderung und der Information, welches Medikament eingesetzt werden könnte. Früher konnte man jeweils nur ein Gen untersuchen, heute analysieren wir am Unispital mit der Next-Sequenzing-Methode rund 350 Gene gleichzeitig.

Was bedeutet das für die Patientinnen und Patienten?

Wir können jetzt den Patientinnen und Patienten in der Schweiz einen Bericht bieten, in dem alle genetischen Veränderungen eines Tumors zusammengefasst sind, plus alle verfügbaren Medikamente, die SwissMed approved und in der Schweiz verfügbar sind. Dazu kommt eine Übersicht über alle weltweit laufenden klinischen Studien, bei denen diese Medikamente zum Einsatz kommen. Diese Informationen ändern sich schnell, wahrscheinlich alle drei bis vier Monate, wenn nicht sogar schneller. Hier müssen wir ständig am Ball bleiben.

Wohin führt die Entwicklung?

Ich gehe davon aus, dass DNA-Tests bald Standard sein werden. Sie werden günstiger und man wird sie bei Tumorerkrankungen wahrscheinlich noch früher einetzen. Heute werden sie ja nur bei den fortgeschrittenen Tumorfällen eingesetzt, bei denen herkömmliche Therapieeinsätze gescheitert sind.

Wie teuer ist so ein Test?

Dieser Test kostet etwa 4500 bis 5000 Franken, in der Regel übernehmen die Krankenkassen diese Kosten, da die Kosten eines Medikamentes mehrere 100 000 Franken kosten können. Oft ergibt unser Test, dass diese Medikamente nicht wirken können. Inwieweit setzen Sie schon künstliche Intelligenz ein?

Hier beginnen wir gerade zu investieren im Bereich der digitalen Pathologien. Das beinhaltet, dass wir die histologischen Schnitte alle scannen. In der Zukunft kann dann vielleicht mithilfe von künstlicher Intelligenz ein Diagnosevorschlag gemacht werden. Bei uns am Institut für Pathologie und Molekularpathologie Zürich wurde gerade eine neue Professur eingerichtet, die genau auf diesem Gebiet arbeiten soll.

Wenn Sie unbegrenzte Mittel hätten, wofür würden Sie diese einsetzen?

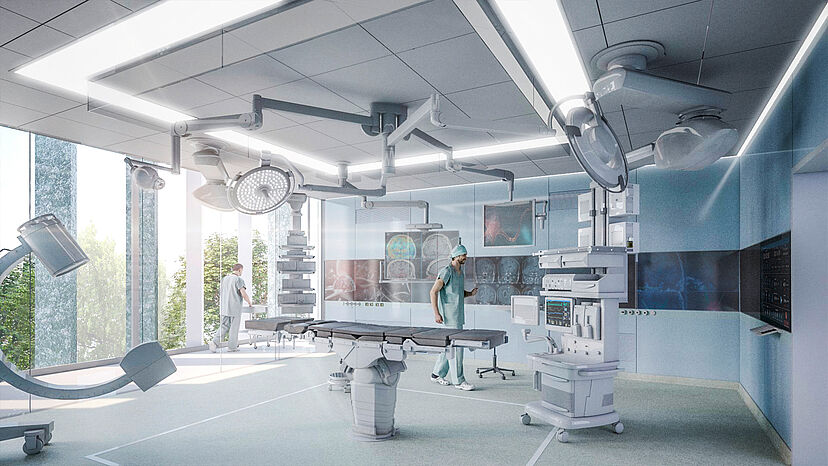

Ich würde die digitale Pathologie massiv ausbauen. Das ist das grosse Zukunftsfeld. Ich stelle es mir so vor, dass man in Zukunft als Pathologe wie in einem Cockpit sitzt: Untersucht man beispielsweise ein Prostata-Karzinom, dann erscheint auf einem Bildschirm die Genomanalyse und auf einem anderen Bildschirm erhalte ich Therapieempfehlungen. Das Zusammenbringen von grossen Datenmengen ist ein wichtiges Zukunftsfeld. Aber das erfordert auch sehr hohe Investitionen. Aber die bildgebenden Verfahren braucht man in Zukunft schon noch?Ich denke schon. Manche meinen, dass die Pathologie aufgrund von Technolo-giesprüngen in den nächsten 20 Jahren ausstirbt. Es wird diskutiert, ob zukünftig nicht alles auf der genetischen Ebene analysiert wird. Aber das Faszinierende für mich ist, dass das mikroskopische Bild unglaublich robust ist. Wir werden das Mikroskop abschaffen, in fünf Jahren werden wir vielleicht schon nur noch am Computer sitzen. Aber das Bild des Gewebeschnittes bleibt. Aus den Bildern werden dann immer noch viele klinische Informationen abgeleitet, die der Pathologe verarbeitet. Diese Information kann bisher keine andere Technologie liefern.

Herr Professor Moch, wir danken Ihnen für das Gespräch!

Ostschweizer Food Forum

Fachveranstaltung für die Ernährungswirtschaft in der Ostschweiz

Datum: 5. März 2026

Ort: Weinfelden (CH)